STORY.2

17.July

朝獲れの魚が、昼には缶詰に?

鮮度にかける木の屋の情熱

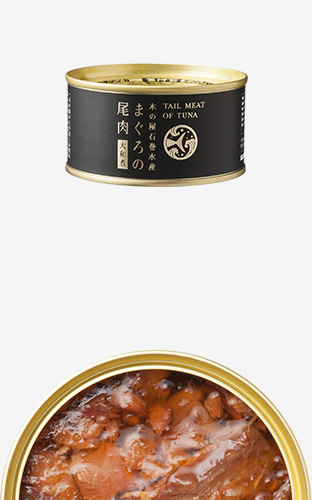

初めて食べた人は、皆口を揃えて「こんなの食べたことない!」と驚く木の屋の缶詰。そのうまさの秘訣は、鮮度を閉じ込める独自の製法にありました。

早朝の港で出会った、

早朝の港で出会った、

エメラルドグリーンのイワシ

エメラルドグリーンのイワシ

漁船から、巨大な網がクレーンで引き上げられていきます。

豪快に滴り落ちる水。

中には活きのいい大量のイワシ。

初夏から秋にかけて、イワシは脂ののった一番美味しい季節を迎えます。

出荷用のプラスチックケースに収まった獲れたてのイワシを覗き込むと、何かが違う!みずみずしくぷりっと太ったイワシは、朝の光を受けて、背中の色がエメラルドグリーンにキラキラと輝いていました。

「鮮度が抜群にいい証だよ、この色は。時間が経つと黒くなっちゃうからね」

最高のイワシを眺めて、木の屋の買い付け担当はちょっと満足げ。

鮮度を缶詰に閉じ込める秘訣は、

鮮度を缶詰に閉じ込める秘訣は、

スピードと火の入れ方にあり!

スピードと火の入れ方にあり!

木の屋の缶詰づくりは、このエメラルドグリーンのイワシをはじめとする、水揚げされたばかりの魚を目利きが競り落とすところから始まります。

石巻港の魚市場で買い付けた魚は、すぐさま漁港に面した本社工場へ。

工場では、ベテランの作業員が大きさや脂のりなどの状態をチェックし、テキパキとラインへ流します。

「この作業をどこまで早くできるかが、缶詰の美味しさにつながるんだ」

作業中は緊迫した空気が漂い、迂闊に声をかけられないほど。鮮度を少しでも落とさないよう、無駄のない動きが求められます。

そうしてカットされた魚は、次に内陸にある美里町工場に運ばれ、黄金の缶に納められます。

この工程も、一つ一つ手作業。機械では、太くて大きな切り身を隙間なく詰めるのが難しいのです。一番美味しい部分だから、缶詰によって偏りがでないようにうまく振り分けつつ、缶からあふれんばかりにぎゅっぎゅと詰めていきます。

木の屋特製の調味料を加え、缶のふたを閉じたあと、大きな窯に缶ごと入れて熱を通します。

大鍋で一気に調理したものを缶に詰めるのではなく、缶を一つの小さな鍋として完成させることで、鮮度が閉じ込められるというわけです。

鮮度を最優先する潔さ。

鮮度を最優先する潔さ。

海の気分に左右される

のは想定内

海の気分に左右される

のは想定内

「朝水揚げして、早ければ昼には缶詰にする。これは木の屋にしかできない、ダイナミックなフレッシュパック製法なんだ」と、副社長は胸を張ります。

青魚は、その日石巻で水揚げされたものを使用しているので、当日の仕入れ状況によっては、予定していたラインを変えることもしばしば。もちろん海がしけて漁に出られなかったり、獲れた魚の質が悪かったりしたら、その魚を使った缶詰の生産はストップ。

ある意味運任せで不安定な製法とも言えます。

「特に春のはじめは『三寒四温』って言われるでしょう。天候が安定しないから週に二日は海がしけちゃう。それを頭に入れたうえで、日々全力で缶詰を作っているんですよ」

自然に対する敬意を

自然に対する敬意を

缶詰に込めて

缶詰に込めて

素材を最高においしく味わうこと。それが、自然の恵みを頂くにふさわしい姿勢なのかもしれません。

だからこそ木の屋は、自然に身を任せて海とともに働き、旬の鮮度を一分一秒でも早く閉じ込めるための努力を惜しまないのです。

季節の変わり目の今日この頃。

海が穏やかな朝、空が白み始めると同時に、旬を迎えた石巻のおいしい魚をどっさり積んで漁船が港に帰ってきます。

「今日も、びっくりするくらい立派な魚、獲れてるといいねぇ」

これから始まる時間との闘いに備えて、工場では、今か今かと魚の到着を待ちかまえています。